盧溝橋簡介

盧溝橋又稱盧溝橋,位于北京西南約15公里處的豐臺區永定河畔。 因橫跨馬可波羅河而得名,是北京現存最古老的石拱橋。

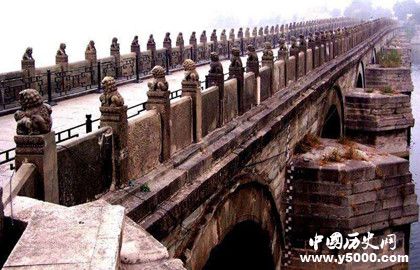

盧溝橋是一座十一孔拱橋。 拱孔從兩側向橋中心逐漸增多,盧溝橋坡度平緩。

1937年7月7日,日本帝國主義在這里發動了全面侵華戰爭。 宛平城的中國守軍奮起反抗,史稱“盧溝橋事變”。 中國抗日軍隊在盧溝橋打響了全面抗戰的第一槍。

盧溝橋一號橋建筑特色:由巨大的花崗巖條鋪成

橋面略呈弧形,兩端較低,中間凸起。 橋墩、拱門、柱子、欄桿、鼓石、華表等均采用天然石英砂巖、大理石,橋面則用巨大的天然花崗巖石塊鋪砌。 橋下的河床用數米厚的鵝卵石和石英砂鋪成,使整座橋非常堅固穩定。

盧溝橋建筑特色二:縱向實心腹板砌筑法拱形體量

盧溝橋半圓拱采用縱向實心腹板砌筑法,使11個拱門連成一體。 牌坊的龍門石上,中間還留有三個拱形龍頭頭,稱為秋梨,雕工十分精美。

拱門的石頭是用鐵、銅或鐵件連接加固的盧溝橋的歷史意義,橋墩內部也是用鐵做的,可以上下拉動。 橋腳用鐵柱貫穿石塊盧溝橋的歷史意義,使其千年不變。 這在我國大型石橋建設史上也是罕見的。

盧溝橋建筑特色之三:無數石獅

盧溝橋兩側有石欄桿。 欄桿柱上雕有石獅,橋頭立有石表。

共有石欄桿279座,其中南側有139座。 圍欄的平均高度約為85厘米,橫截面底部較大,頂部較小。 底部厚度約23-30厘米,頂部厚度約20-25厘米。 收獲效果更加明顯。

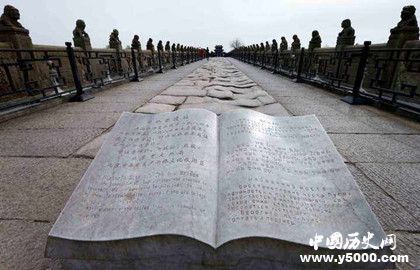

欄桿內部包括豎梁、癭頂等幾部分。 由于盧溝橋上雕刻的獅子非常多,而且幼獅大多雕刻在隱蔽的地方,所以明代有“盧溝橋上獅子無數”的說法。

新中國成立后,盧溝橋石獅曾多次大修或整修。 但在修復過程中,原始數據并未重現。 石材選擇的標準也不同,有好有壞,參差不齊。

總的來說,盧溝橋上的501只石獅,經過金、元、明、清、民國、新中國各個時期的修繕,融合了各個時期的藝術特色,成為一座石雕博物館晉代以來的藝術。

盧溝橋的歷史意義1:全面抗戰第一槍打響

作為北京現存最古老的石拱橋和全國抗戰爆發地,盧溝橋不僅是豐臺區重要的文化資源,也是影響深遠的國家重大事件紀念地。

盧溝橋二號的歷史意義:中國的名片

承載著豐富的歷史資源,今天的盧溝橋已成為弘揚中華民族革命傳統、進行愛國主義教育的一張名片。

站在盧溝橋上放眼望去,周邊的宛平城、中國人民抗戰紀念館、永定河輪渡碼頭、平漢鐵路橋遺址、抗戰雕塑園等,與盧溝橋一起,構成了一幅蔚為壯觀的歷史文化畫卷。

意大利旅行家馬可·波羅盛贊盧溝橋:“它是世界上最好、最獨特的橋。”

以上關于盧溝橋的特點和歷史意義的介紹就到這里了。 欲了解更多信息,請點擊文章底部的標簽。

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷