行星科學是當今科學前沿之一,是我國科技戰略的重要組成部分,是國家自然科學水平和綜合國力的集中體現。我國行星科學起步較晚,但是依托探月工程和行星探測工程建立的地外天體“繞落巡返”能力,迎來了加速發展的新時代。了解航天強國在行星科學領域的動向對于我們把握世界太陽系探索未來動向很有啟發。

1 行星科學未來科學主題

1.1 NAS提出行星科學未來10年科學主題和科學問題

2022年4月19日,美國國家科學院(NAS)發布《起源、世界和生命:2023—2032年行星科學和天體生物學十年戰略》(Origins, Worlds, and Life: A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032)[1](圖1),確定了未來十年行星科學、天體生物學、行星防御領域的3個科學主題和12個優先科學問題(表1),按照計劃體系提出火星探索、月球探索、行星防御和行星科學4項優先任務及資助建議。

圖1 起源、世界和生命:2023—2032年行星科學和天體生物學十年戰略

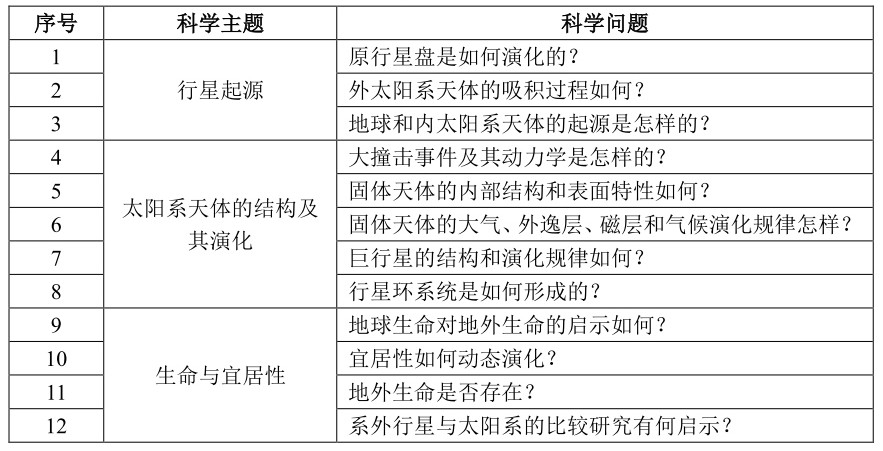

表1 行星科學未來10年科學主題和科學問題

1.2 ESA“遠航2050”空間科學規劃確定大型任務科學主題

2021年6月11日,歐洲空間局(ESA)科學計劃委員會正式宣布“遠航2050”(Voyage 2050)空間科學規劃將在2035—2050年時間框架內開展3項大型任務[2],對應的優先科學主題分別是:巨行星衛星、系外行星或銀河系、早期宇宙(圖2)。

圖2 ESA“遠航2050”空間科學規劃確定大型任務的優先科學主題

(1)巨行星的衛星。研究太陽系天體的宜居性對于了解生命起源至關重要,同時有助于尋找系外類地行星。在“卡西尼-惠更斯”任務和ESA即將開展的“木星冰月探測器”(JUICE)基礎上,計劃進一步開展外太陽系探測任務,利用先進科學儀器研究巨行星衛星的內部海洋與其近地表環境之間的關系,并嘗試搜尋生命信號。該任務還可能包括著陸器或無人機等原位探測器。

(2)從溫和的系外行星到銀河系。銀河系是認識星系運行機制的基石,包含著數以億計的恒星和行星,以及暗物質和星際物質,但目前人們對這一生態系統的理解仍很有限。詳細了解銀河系的形成歷史及其“隱藏區域”是認識星系運行機制的關鍵。另外,通過首次直接探測系外行星大氣的熱輻射譜,在中紅外波段對溫和的系外行星進行表征,可以更好地了解這些系外行星是否真正擁有宜居的表面條件,從而實現重大突破。

(3)早期宇宙的新物理學探測。宇宙是如何起源的?最初的宇宙結構和黑洞是如何形成和演化的?這些基礎物理學和天體物理學領域中的核心問題有望利用新的物理學探測方式得以解決,例如以高精度或在新的光譜窗口探測引力波,或者對宇宙微波背景開展高精度光譜探測等。在“普朗克”探測器(Planck)取得的突破性科學成果和未來“激光干涉儀空間天線”的預期科學回報基礎上,這一主題將利用儀器技術的進步為科學發現創造巨大的潛力空間。未來還需開展更多研究,并與科學界密切聯系,形成對這一主題共識的探測任務。

2 行星科學未來技術主題

2.1 歐洲空間局發布技術戰略報告

2019年10月31日,歐洲空間局(ESA)發布《ESA技術戰略》(ESA’s Technology Strategy)[3]報告(圖3,圖4),提出4項技術戰略目標,凝練出4個優先技術主題以及10個技術創新領域,旨在為ESA負責預研、實施和協調開展的所有技術研發活動的規劃、開發和部署提供指導。

圖3 ESA技術戰略

報告提出的4項具體且可檢驗的ESA技術戰略目標是:到2023年實現航天器建造速度提高30%;每一代產品的成本效率提高一個數量級;創新技術的開發和應用速度提高30%;到2030年減少空間碎片的產生。

通過分析用戶需求和技術創新帶來的新能力,報告將各類技術需求歸納為空間活動的4個優先技術主題。①先進制造:識別新材料和新工藝,并從航天產業部門之外引進顛覆性材料和制造工藝;②設計-生產數字化:研發、引進和驗證核心技術,實現從任務設計到運行和數據挖掘的工程數字化流程;③清潔空間和可持續性:重點關注維護空間環境的技術;④網絡安全:應對由于越來越多的空間系統與地面系統集成導致的空間系統脆弱性問題。

圖4 ESA的長期探索戰略要素

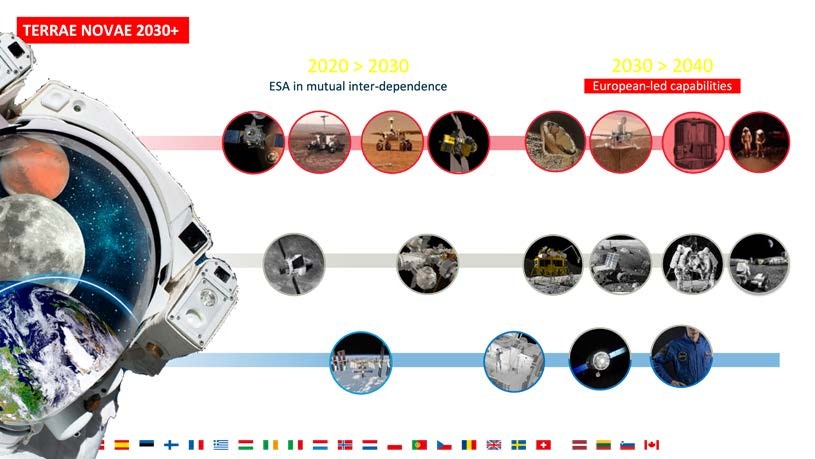

2.2 歐洲行星學會啟動基礎設施項目支持行星科學研究

2020年2月25日,歐洲行星學會(Europlanet Society)宣布啟動“歐洲行星2024研究基礎設施”(Europlanet 2024 RI)項目(圖5)[4],總投資1000萬歐元,旨在通過提供世界最大的行星模擬和分析設施、全球小型望遠鏡網絡與數據服務等科研基礎設施的開放訪問,擴大行星科學研究的參與度,應對行星研究面臨的關鍵科學和技術挑戰。

項目為行星科學領域的研究人員提供免費進入歐洲24個實驗室和全球5個試驗場開展研究的權限。其中,11個實驗室可以模擬地球上不具備的大氣和地面環境,如水星和金星的高溫地表環境,火星上的低壓沙塵暴,天王星、海王星和彗星上的極寒環境等。另外13個實驗室具備高精度和非破壞性測試能力,可分析行星樣本組分,對存活在地球惡劣環境中的微生物群落進行監測和測序。5個試驗場的分布橫跨非洲至北極圈,涵蓋與行星環境不同時期相似地表特征的地點,如與木衛二和木衛三類似的冰冷環境,與金星、木衛一和古代火星等類似的地熱活躍地區,以及類似月球或火星上的熔巖洞穴。

圖5 歐洲行星學會啟動基礎設施項目支持行星科學研究

3 近5年美國主要行星科學研究戰略

3.1 NASA可持續月球探索和開發計劃

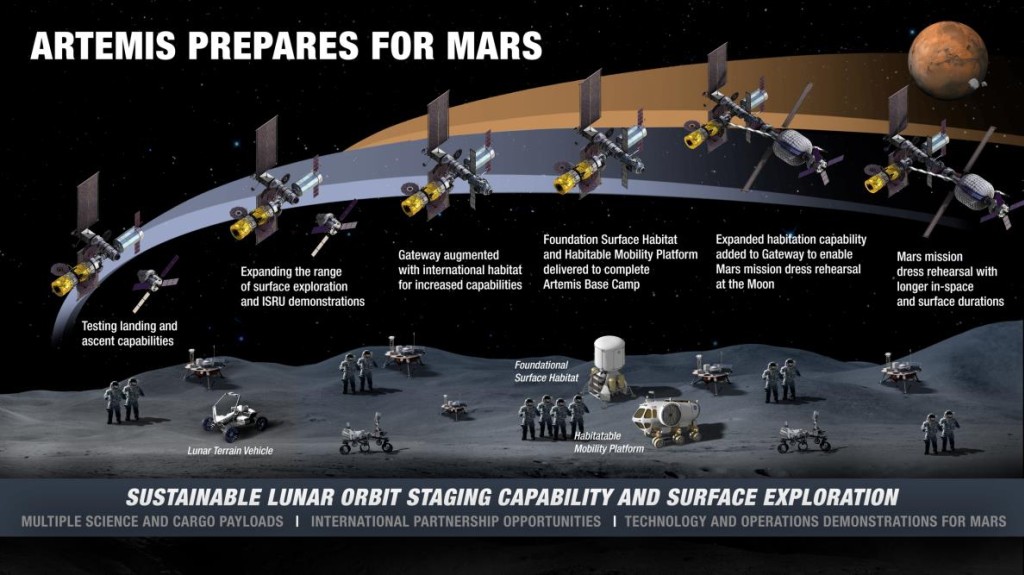

2020年4月3日,美國國家航空航天局(NASA)發布《NASA可持續月球探索和開發計劃》(NASA’s Plan for Sustained Lunar Exploration and Development)[5]報告(圖6),闡述了美國未來載人月球探索的總體規劃。

圖6 美國可持續月球探索和開發計劃

美國將于2024年實現重返月球,此后在月球南極建立長期戰略存在——“阿爾忒彌斯大本營”(Artemis Base Camp)(圖7)。未來10年基于大本營的探索活動在月球長期開展經濟活動和科學研究,并在21世紀30年代實施首次載人火星探索任務鋪平道路。《NASA可持續月球探索和開發計劃》提出了無人月表探測任務、“阿爾忒彌斯”計劃(Artemis program)早期任務及2024年后的任務規劃、更長期的月球計劃和初期載人火星任務共5項重點任務。

圖7 阿爾忒彌斯大本營的演變

3.2 OSTP發布首份國家地月科學與技術戰略

2022年11月,美國白宮科技政策辦公室(OSTP)發布首份《國家地月科學與技術戰略》(National Cislunar Science & Technology Strategy)(圖8)[6],旨在解決美國的科技領先地位如何支持所有航天國家和實體負責任、和平和可持續地地月空間探索與利用。

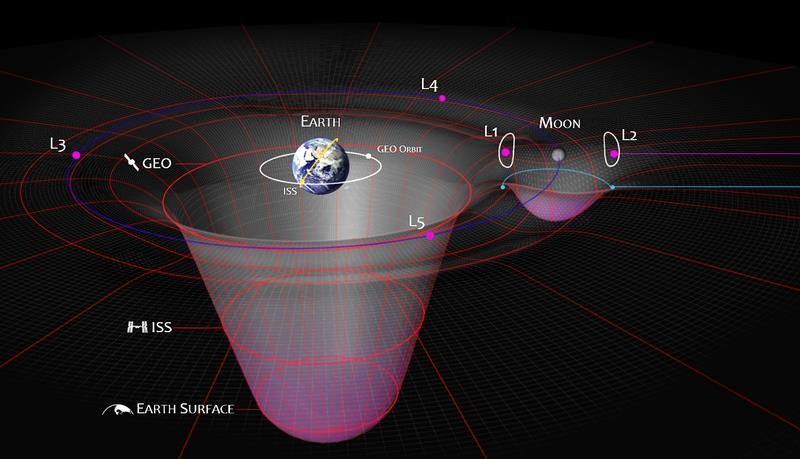

美國將按照2021年美國太空優先事項框架,在負責任、和平、可持續的探索、開發和利用包括月球在內的地月空間(圖9)方面引領世界。地月空間可為推動科學、技術和探索提供巨大前景。地月空間為回答最高優先級的行星科學問題、探索太陽系和太陽起源提供機會;地月空間包含無線電靜默環境,可以刺激新一代射電天文學的發展;地月空間是測試載人探索技術和運行高價值區域,在驅動太空經濟增長方面具有應用潛力。

戰略提出了4個科技目標:①支持賦能地月空間未來增長的研發;②擴大地月空間國際科技合作;③將美國太空態勢感知能力拓展到地月空間;④通過可擴展的和互操作的方法實施地月通信、定位、導航和授時能力。

圖8 美國國家地月科學與技術戰略

圖9 地月空間的三維描繪

3.3 NAS系外行星科學戰略

2018年9月5日,美國國家科學院(NAS)發布《系外行星科學戰略》(Exoplanet Science Strategy)[7](圖10),總結了未來系外行星研究的主要科學目標,并建議在未來開發系外行星直接成像能力,發揮地基望遠鏡的關鍵作用,提升視向速度法的觀測精度,開展“寬視場紅外巡天望遠鏡”(WFIRST)和“詹姆斯·韋伯空間望遠鏡”(JWST)任務,擴大和保持人才隊伍探測器約會小行星,鼓勵跨學科、跨部門以及國際合作。

圖10 美國系外行星科學戰略

系外行星研究的主要科學目標包括:①理解作為恒星形成過程產物的行星系統的形成和演化探測器約會小行星,表征和解釋由這些過程導致的行星系統結構、行星組成和行星環境多樣性等;②充分了解系外行星的特性,以識別潛在宜居環境及其出現概率,并將宜居環境與所在的行星系統關聯起來。

3.4 美國白宮國家近地天體防備戰略和行動計劃

2018年6月,美國白宮發布《國家近地天體防備戰略和行動計劃》(National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan)[8](圖11),作為對其2016年發布《國家近地天體防備戰略》(National Near-Earth Object Preparedness Strategy)(圖12)的補充和細化,旨在通過利用和增進現有國家與國際資源以及增強跨政府聯合能力來提高美國應對近地天體風險的能力。

《國家近地天體防備戰略和行動計劃》列出了美國防備近地天體(NEO)風險的五大戰略目標,包括:①增強NEO探測、跟蹤和表征能力。NASA將牽頭制定旨在增強NEO探測、跟蹤和表征能力的路線圖。②改進NEO建模、預測和信息集成。美國各機構將協調開發建模工具和模擬能力,以幫助表征和減輕NEO撞擊風險,同時簡化數據流以支持有效決策。③開發用于NEO偏轉和摧毀任務的技術。NASA將牽頭開發用于NEO探測、偏轉和摧毀任務的技術。④加強關于NEO防備的國際合作。美國各機構將致力為全球NEO撞擊風險提供信息并建立國際合作。⑤加強并定期演練NEO撞擊緊急程序和行動方案。美國將加強并演練與NEO相關的程序和行動方案。

圖11 美國國家近地天體防備戰略和行動計劃

圖12 美國國家近地天體防備戰略

4 2022年行星科學領域科學突破與重點研究問題

2022年11月,歐洲咨詢公司(Euroconsult)發布第三份年度《太空探索前景》報告。報告顯示,2022年,全球各國政府在太空探索活動上共花費255億美元,比2021年增加7.3%。其中,美國、中國、歐空局、日本和俄羅斯的太空探索投資占全球投資總額的94%。報告預測,未來10年的投資將集中在太空運輸、軌道基礎設施和太陽系探索3個關鍵領域,到2031年,全球對太空探索的投資總額將達到310億美元。

2022年行星科學領域科學突破與重點研究問題包括:

(1)詹姆斯·韋伯空間望遠鏡

在克服無數次挫折、經歷20年開發過程、耗費100億美元并完成150萬公里的危險旅程之后,美國國家航空航天局、歐洲航天局和加拿大航天局合作建造的詹姆斯·韋伯空間望遠鏡通過提供前所未有的細節探測,讓人類看到了宇宙的面貌。與哈勃空間望遠鏡不同,這臺新的空間望遠鏡可以捕捉到紅外光,包括宇宙中最早出現的恒星和星系發出的光。它已經發現了有記錄以來最遙遠和最古老的星系。有些可能早在宇宙大爆炸后3.5億年就已存在了,當時宇宙的年齡只有目前年齡的2%。韋布望遠鏡還對太陽系外的行星進行了拍攝,這些資料可能會提供有關其成分的信息,且有望揭示其是否適合人類居住。

(2)偏轉小行星

雙小行星重定向測試(DART)是美國國家航空航天局首個行星防御任務,它成功地讓一顆名為“雙形態”的小行星偏離軌道,這一壯舉相當于將一只蚊子打到70公里以外。這顆小行星對我們的地球并不構成威脅,但這項任務已經起到測試戰略的作用[9]。

(3)小行星地表特征和成分分析

早期的小行星探測主要以飛掠探測為主,隨著科技的發展,對小行星的原位觀測和采樣探測也逐步展開[10]。日本的“隼鳥2號”小行星探測器于2014年發射,2019年成功完成對小行星“龍宮”的觸地撞擊并進行采樣,這是人類首次在小行星上成功完成多次著陸采樣,并首次采集到次表層地下樣品。2020年12月,“隼鳥2號”攜帶樣品著陸地球。美國的“起源-光譜分析-資源識別-安全-風化層探測器”于2016年發射,旨在對小行星“貝努”進行采樣探測,并計劃于2023年返回地球,這也是美國首個小行星采樣返回任務。該研究前沿主要聚焦兩個探測器對“龍宮”和“貝努”兩顆小行星的初步探測結果,分析其地貌特征、地表成分和熱特性,揭示有關兩顆小行星的隕坑和地形的詳細信息。其中美國和日本分別主導“起源-光譜分析-資源識別-安全-風化層探測器”和“隼鳥2號”的研發。

參考資料

[1] Origins, Worlds, and Life: A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032(鏈接)

[2] Voyage 2050 sets sail: ESA chooses future science mission themes(鏈接)

[3] ESA's Technology Strategy(鏈接)

[4] Europlanet launches 10M Euro research infrastructure to support planetary science(鏈接)

[5] NASA's Plan for Sustained Lunar Exploration and Development(鏈接)

[6] National Cislunar Science & Technology Strategy(鏈接)

[7] Exoplanet Science Strategy(鏈接)

[8] National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan(鏈接)

[9] 《科學》周刊回顧2022年十大科學突破(鏈接)

[10] 潘教峰, 王海霞,冷伏海 等. 《2022研究前沿》——11個大學科領域發展趨勢與重點研究問題. 中國科學院院刊, 2023, 38(1): 154-166. DOI: 10.16418/j.issn.1000-3045.20221219001

(整理/劉學,鄭軍衛;審核/堯中華)

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷