免費試聽

免費試聽

卡爾·太沙基(karl terzaghi,1883—1963),人們稱他為“土力學之父”。《工程藝術大師:卡爾·太沙基》的原著作者理查德?古德曼經過五年的研究,閱讀和翻譯了82卷太沙基的日記,采訪了太沙基的親朋好友,并閱讀了15000封信件、大量的文章、出版物以及報告之后,創作了這部關于太沙基的傳記。現在,中譯本來了!

理查德·e.古德曼(richard e. goodman)著

朱合華史培新譯

楊林德 譯校

isbn:978-7-5608-8589-6

同濟大學出版社

在太沙基之前的幾個世紀里,已經出現了各種各樣的土木建筑結構,建筑材料種類多樣,巖石、混凝土、鋼鐵、木材,不一而足。大多數時候,建筑師和工程師都能夠設計出安全穩固的理想建筑結構。但是所有這些土木建筑物都是建立在地基上的,基礎的安全性往往較少得到保證。在工程師沒有弄清地基材料的性狀之前,許多工作都是靠猜猜想想完成,工程師們的經驗也并非普遍適用,因此出現了許多失誤。

而與其他土木建筑物材料大不相同,軟土地基的情況更為復雜。構成大壩或樓宇地基的砂土或黏土,是在自然演化過程中慢慢沉積而成的,這一過程,沒有人能從旁觀察記錄,也很難判定土體的成分、土層的分布或走向、土體的稠度等。所以,人們對土體,除了最表層,可以說是一無所知。

土體主要靠土顆粒間的黏結作用來保持其結構的穩定,這種土顆粒間的黏結力實際非常小。當土顆粒的孔隙中承受水壓力時,孔隙水壓力就能把土顆粒一個個撐開,使其漂浮起來。因此,僅僅是對土體加載,比如在地面上快速堆載,就能將其從固態轉化成近乎液態,有時會造成災難性后果。太沙基在實踐中找出了產生此現象的機理,并據此提出了工程應對方案以確保土木建筑結構在任何土體條件下的安全性。后來,土體工程成為了一門普遍認可的科學技術注冊巖土工程師有幾本書,這也就是現在廣為人知的巖土工程。

太沙基在土木工程領域取得了許多開創性的成就,如果把土木工程比作一場游戲,那么太沙基絕對有權制定游戲規則。出于實際需求,他創立了土力學,正如艾薩克·牛頓為了更好地開展物理學研究而創立微積分一樣。1925年出版的第一本土力學專著《土力學》,是土力學作為一個完整而獨立的學科形成的重要標志。

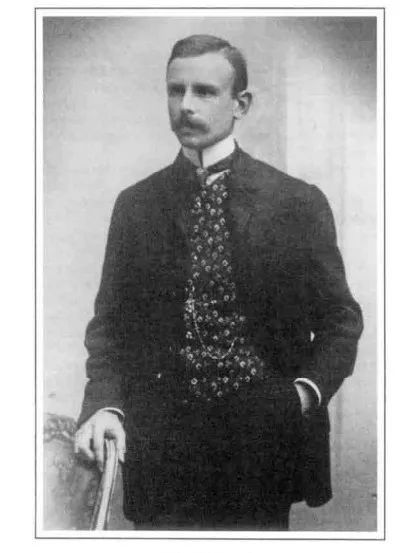

▲卡爾·太沙基,23歲

新書譯者、同濟大學朱合華教授這樣寫道:“在學習中,我們從《土力學》教材中第一次知道了卡爾·太沙基這個名字,知道了有效應力原理、一維固結理論、流網理論、地基承載力理論、土壓力理論等,進而又閱讀了太沙基的諸多論文和著作,深感土力學的科學嚴謹和太沙基的創造性;工作中,我們進一步體會了太沙基‘科學和藝術’的論斷,對其提出的‘觀察法’敬而廣之,借助新時期信息化的技術手段,拓展了對巖土體的觀察和認知,形成了數字化巖土工程。這一切都是關于卡爾科學貢獻的認識和拓展。”

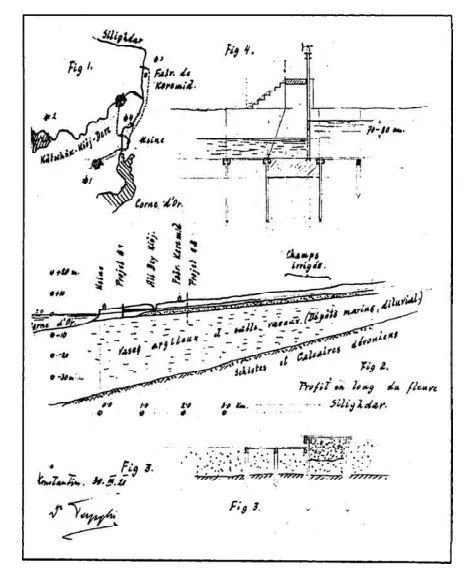

▲1921年3月,

在土耳其為奧斯曼電力有限公司的斯里格達爾電廠

尋找潛在水源時,

太沙基為證明自己觀點所繪圖形

▲樁荷載測試,鹿特丹,1930年7月

這位“土力學之父”不僅在專業領域精耕細作,開拓了土力學的發展圖景,更是在個人品格上也深深影響著后輩學人。朱合華教授將其描述為《道德經》中的“得道者”:謹慎,如履薄冰;敬畏,如臨四敵;恭敬,如做賓客;精進,如瀑泄洪;純樸,如斯璞玉;廣大,如懷空谷;包容,如川納污。

“謹慎,卡爾沒有充分準備,從不妄下評語。在評價一位工程界多年好友關于超高混凝土重力拱壩的巖石地質勘探推薦方案時,他花費了4個月時間,不僅審閱了方案原稿,還查閱了相關文獻,撰寫了長達28頁的評論稿,并給予了不高的評價注冊巖土工程師有幾本書,以至于老友萬分震驚和苦惱。

敬畏,卡爾敬畏自然,提出了‘觀察法’。在調查薩蘇姆阿大壩事故時,卡爾將理論比喻為拐杖,實踐比作雙腿,寫道:雖然使用拐杖,減少了絆腳的風險,但走路還是要用腿才行。

恭敬,卡爾認為工程是一項貴族的運動。米森大壩,或者太沙基大壩,是卡爾負責的最后的一個工程咨詢項目,也是最有挑戰的項目,他曾寫道:我的時間所剩無幾,只盼著米森大壩能盡快竣工,因為,在我‘入土’之前,我還有許多其他重要的工作要做。

精進,卡爾對土力學的基礎‘吹毛求疵’。他在評述卡薩格蘭德和公路局的矛盾時指出:一個嚴謹的科學家……幾乎從不把任何結論當成定論,他的存在總是會打破愉悅的工作氛圍……若不聽從他那沒完沒了的批評意見,研究工作就不可能穩步向前推進……這種類型的科學家起到的就是定位飛輪的作用,防止那些自詡經驗豐富的人偏離研究主題,陷入憑空臆測的泥沼。

純樸,卡爾創立土力學純粹而簡單。但他從未以巖土工程師的身份簽署過任何報告,自始至終都是以‘咨詢工程師’的姿態,悉心探尋工程中的宏觀問題,出于實際需求,推動著土力學的發展和革新。

廣大,卡爾廣泛涉及土力學、巖石力學、工程地質、機械、經濟等領域,他融會貫通,他山之石,可以攻玉。包容,卡爾承認瑕疵的存在,在土力學受到質疑時,包容費朗格的詆毀及其門徒的謠言,進一步系統化土力學實踐原理,終著而論道,授業解惑。”

關于這位大師的傳奇人生,可在《工程藝術大師:卡爾·太沙基》一書中盡情探尋。

這既是一部記錄作品,也是一部文學作品。原著分時期記錄了卡爾·太沙基的生平,涉及了他的日記、信件、手稿、出版的論文書籍,還有一些便條、草圖、工作手冊、備忘錄、剪報等。從這些內容,我們不僅可以生動、真實地理解卡爾創立土力學的初衷和設想,還可以體會到卡爾的品格。在翻譯此書的過程當中,我們更是驚嘆于卡爾頑強的毅力,無論人生在怎樣的境地,遭受怎樣的質疑都能夠執著于自己的研究,工作專注且邏輯縝密。“要想在世上有所成就,首先就要做到,即使總得不到別人的認可,你自己也要保持激情,不能懈怠。”

內文試讀

▲太沙基在哈佛,1940年春

“這恰恰印證了那句古老的諺語,研究結果并非取決于實驗設備的先進性,而是取決于命題的真實與否。實驗設備越簡單、越廉價,就越能夠體現實驗目的,相應地,實驗者也就能夠洞察整個現象的變化過程,最后證實或是推翻此前的假設,甚至是提出新的假設,這樣既省時又省錢。當實驗者對某個自然現象已經有了清晰的認識時,他才需要昂貴、靈敏的實驗設備,以獲取精確的數據。如果實驗者一開始就采用昂貴的設備,實驗者就會變成實驗設備及實驗本身的奴隸,他不是在檢驗假設的真實性,而僅僅是在確認某種現象,永遠也找不出背后的規律。”

“把一個想法發展成一個完善可見的實體,就像把一粒種子變成一顆大樹一樣,是個驚人的奇跡。當努力把自己的想法變成現實時,創建者會經歷人類各種情感:希望和恐懼、熱情和沮喪。他艱苦的腦力工作也會促進其智力的發展,當然,他幾乎沒有懷疑過自己的智力……當勞動變為成功的果實……勞動者會放松一會兒,快樂地思考別人所取得的成果,直到逐漸增長的內心壓力激勵他重新開始朝著未知領域沖刺。這就是生活……人的眼界越開闊,奮斗就越努力,對夢想的追求就越執著,那么他的生活也就越豐富。”

“如果你想像我一樣,從生活中得到那么多快樂和滿足,就必須像我對博斯普魯斯海峽那樣,毫無保留、全心全意地投入某件事情……如果你每天都感受不到生活中的這種強烈的快樂,那么你簡直就是在浪費生命,因為正是這種快樂才使你成為一個真正的獨立而完整的人。”

“要訓練和培養我們準確闡釋觀察結果的能力,對理論甚至是很嚴密的理論的掌握是非常有必要的。但是,我們也應該明白,只有純理論,我們還是不可能在土木工程領域有任何建樹。我們還需要積累原始的工程實況,這種工程實況的積累多多益善。但是在我的身邊有著這樣一群人,他們自視甚高,自認為看清楚了物質的本質,而實際上,卻只是利用一些復雜的三重積分對物質進行了人為的‘簡化’,可自己卻連真正的土體長什么樣都忘了。對于這些人,我很惱火。在我看來,對事物細致的觀察和深刻的分析同樣重要,甚至更重要。只有學會細致的觀察,從你口中說出來的東西才會有價值。但是據我所知,很多工程師都是無可救藥的盲人,他們根本看不到這一點。”

他在日記中這樣寫道:“記住:任何開拓性的工作都是在排除萬難的情況下完成的。不要感到絕望,只管埋頭工作就好!痛苦和斗爭是人類的宿命。不要去羨慕那些以出賣自己靈魂為代價而坐上了安樂椅的懦夫。要牢記,每一個新思想在被人們接受之前,都是對公眾的挑釁。”

-作者簡介-

理查德·e.古德曼(richard e. goodman),國家工程院院士(1991年),1977年,他獲得了美國地質學會頒發的伯威爾獎。1995年,他參加了蘭金講座(block theory及其應用)。2000年,他獲得了美國土木工程師學會(asce)的博爾頓種子獎章,并于1976年獲得了美國采礦,冶金和石油工程師協會的巖石力學獎。2004年,格拉茨技術大學授予他榮譽博士學位(hc博士),以表彰他在工程地質學和巖石力學領域的科技成果。

-譯者簡介-

朱合華,同濟大學土木工程學科結構工程專業(地下結構方向)博士。同濟大學特聘教授、國家注冊土木(巖土)工程師,現任土木信息技術教育部工程研究中心主任、同濟大學隧道及地下建筑工程學科方向負責人,創辦國際學術期刊underground space,兼國際巖土聯盟(fedigs)巖土數據標準專業委員會(jtc2)主席、中國巖石力學與工程學會(一級)和中國土木工程學會隧道及地下工程分會(二級)副理事長等。

史培新,美國康奈爾大學土木和環境工程專業(巖土工程方向)博士。蘇州大學特聘教授,蘇州大學軌道交通學院院長,為美國土木工程協會(asce)、美國巖石力學協會(amra)、國際地震協會(eeri)、中國地震工程協會會員,兼江蘇省城市地下空間學會副理事長,蘇州市綜合交通運輸學會副理事長。

內頁預覽

(點擊查看大圖)

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷

名師輔導

環球網校

建工網校

會計網校

新東方

醫學教育

中小學學歷